In seiner Kolumne „Im Namen des Volkes“ teilt Ralf Sikorski mit unseren Leserinnen und Lesern Auszüge aus der Neuauflage seines gleichnamigen Buches

Ich heiße Ralf Sikorski und Sie herzlich willkommen.

Fürchte nicht das Gesetz, sondern den Richter

In Verhandlungssälen streiten die unterschiedlichsten Menschen über die verschiedensten Dinge, ob Unfälle, zerrüttete Familien oder begangene Straftaten. Nachbarschaftsstreitigkeiten über das Aufstellen von Gartenzwergen und Fahnenmasten gehören ebenso zum Alltag eines Richters wie der Schimmel in der Mietwohnung. Die menschliche Komponente spielt daher neben dem juristischen Fachwissen eine wichtige Rolle im Arbeitsalltag an deutschen Gerichten.

Von ungebührlicher Kleidung und anderem unziemlichen Benehmen

„Kleider machen Leute“ ist eine Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller (1819–1890). Heute wünschte man sich, mancher Zeitgenosse würde sich nur halbwegs wie sein Schneidergeselle Wenzel Strapinski kleiden. Man muss ja nicht gleich mit einem Grafen verwechselt werden wollen, aber in kurzer Hose vor einem Gericht zu erscheinen erscheint auch im 21. Jahrhundert mit seinem Schlabberlook und anderen modischen Scheußlichkeiten eher unangebracht.

Respektloses oder ungebührliches Verhalten vor Gericht ist ein Thema, das alle Zeiten und Sitten überdauert hat, auch wenn sich die Begriffe Respekt bzw. Ungebühr im Laufe der Jahrzehnte sicherlich deutlich geändert haben, schaut man sich beispielsweise die Bekleidung von Touristen, die fremde Länder und Kulturen besuchen, in den vergangenen Jahrzehnten (durch einen Blick in alte Schwarz-Weiß-Filme) und aktuell (vor Ort) einmal an. Hinzu kommt, dass hinsichtlich des Themas „ungebührliches Benehmen vor Gericht“ die Uhren anders gehen und die Welt sich bei deutschen Gerichten in Zeitlupe dreht.

Fritz Teufel (1943–2010), ein West-Berliner Kommunarde, war auf der einen Seite ein klassischer Revolutionär mit radikalen Ideen und flammenden Idealismus und auf der anderen Seite wohl ein derber Bösewicht. Er wurde 1967 unter dem Vorwurf, einen Stein während einer Demonstration in Deutschland gegen den letzten iranischen Schah Mohammad Reza Pahlavi geworfen zu haben, verhaftet. Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass er den Staatsgast nicht getroffen hat. Unvergessen aber seine Worte als Angeklagter im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor Gericht, als der Richter ihn aufforderte, sich von seinem Platz zu erheben, um dem Gericht den nötigen Respekt zu erweisen: „Wenn’s denn der Wahrheitsfindung dient.“

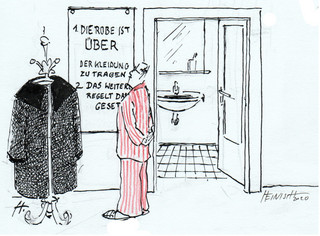

Rund 50 Jahre später, so sollte man meinen, sei die Welt ein wenig moderner geworden. Gleichwohl endschied das Amtsgericht Augsburg im Jahr 2015 (!), das anberaumte Klageverfahren zu vertagen, da der vor Gericht erschiene Anwalt keine Robe über seinem Anzug trug, was den bayerischen Amtsrichter erzürnte. Nach einem Blick in § 20 der Berufsordnung der Rechtsanwälte scheint die Lösung zum Greifen nah: „Der Rechtsanwalt trägt vor Gericht als Berufstracht die Robe, soweit das üblich ist. Eine Berufspflicht zum Erscheinen in Robe besteht beim Amtsgericht in Zivilsachen nicht.“

Trotz dieser klaren gesetzlichen Anweisung und der für den Laien deutlich vor Augen schwebenden Erkenntnis, dass man dem Anwalt kaum ein ungebührlichen Verhalten wegen der fehlenden Robe vorwerfen kann, wies auch das Landgericht Augsburg als nächste Instanz die Klage des Anwalts gegen die Maßnahme des Amtsgerichts mit dem Hinweis ab, das Tragen der Robe von Richtern, Staatsanwälten und Anwälten sei Gewohnheitsrecht und damit auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung folglich verpflichtend. Erst das Oberlandesgericht in München schaffte es, den Fehler zu entdecken und diese Posse zu beenden. Der Sinn der geänderten Berufsordnung sei eben gerade die Abschaffung der Robenpflicht, weil diese Tradition zumindest an den Amtsgerichten überholt sei. Der Gesetzgeber habe damit aber auch das bisherige Gewohnheitsrecht, auf das sich das Landgericht in seiner Entscheidung berufen hat, ablösen wollen. Woraus folgt, dass selbst klare gesetzliche Aussagen von einigen Juristen noch in Frage gestellt werden.

Wenn man im Internet die Geschichte der Robe recherchiert, erfährt man, dass der preußische König Friedrich Wilhelm I. die Robe für Anwälte einführte. Er hatte offenbar nicht viel übrig für diese Berufsgruppe und erließ am 15.12.1726 eine Kabinettorder folgenden Inhalts: „Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, daß die Advocati wollene schwarze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, damit man die Spitzbuben schon von weitem erkennt.“ Eine Rechtsverordnung des Justizministeriums vom 3.1.1849 legte später in einer neuen, natürlich viel modernen Welt die Einzelheiten der Amtstracht der Betroffenen hinsichtlich der nach über 100 Jahren immer noch bestehenden Regelung im Detail fest, denn man kann es ja nicht den Betroffenen überlassen, den Begriff der Robe einschließlich der Ausgestaltung derselben selbst zu definieren. Der „Spitzbubenerlass“ Königs Friedrich Wilhelm I. gilt damit de facto bis heute, da die Berufsordnung der Rechtsanwälte das Tragen der Robe offenbar immer noch als zeitgemäß erachtet („soweit dies üblich ist“). Nur bei örtlichen Amtsgerichten in Zivilsachen ist man da mittlerweile eben wie geschildert ein wenig moderner.

Und natürlich gibt es im gut durchorganisierten Deutschland auch heute noch eine Anweisung für das Tragen der Robe (Merkblatt über die Amtstracht im Geschäftsbereich des Ministers der Justiz zu der AV vom 30. Mai 1978). Neben Anmerkungen zum Material und zur Beschaffenheit „Sie fällt vorn und hinten weit und faltig bis über die Mitte der Unterschenkel herab“ ist wohl die wichtigste Anweisung: „Die Robe wird über der Kleidung getragen.“

Scheinbar waren Richter, Staatsanwälte und Anwälte zu dieser Zeit nicht in der Lage, diese Entscheidung allein treffen zu können. Aber vielleicht gab es auch einen Einzelfall, der Anlass für diese Verordnung war, weil jemand tatsächlich die umgekehrte Reihenfolge beim Ankleiden ausprobiert hatte.

Eine schöne Krawatte zieht die Tagessuppe magisch an

Aus diesem Grund verzichten immer mehr Männer auf das Tragen von Krawatten. Sie lenkt eh nur von einem markanten Gesicht ab. Und natürlich musste sich die deutsche Rechtsprechung auch schon mit der Frage beschäftigen, ob das Tragen einer Krawatte vor Gericht Berufskleidung sei und eben das Nichttragen derselben folglich eine Ungebühr bedeutet. Ein Richter eines Amtsgerichts sah das so und schloss den Rechtsanwalt von der Verteidigung seines Mandanten vor Gericht aus. Das Oberlandesgericht Celle machte diesem Spuk glücklicherweise ein Ende und erteilte dem Amtsrichter eine heftige Rüge (OLG Celle, Beschluss vom 18.6.2002, 222 Ss 83/02), immerhin schrieben wir schon das Jahr 2002: „Weigert sich der Verteidiger, auf Anordnung des Vorsitzenden eine Krawatte anzulegen, und wird er deshalb von der Verteidigung ausgeschlossen, so stellt dies . . . eine Verletzung von elementaren Verfahrensgrundsätzen dar.“

Die Köpenickiade einmal anders

Gerade das Erscheinungsbild des Klägers selbst beschäftigen immer wieder unsere Gerichte. Glücklicherweise treten dabei unsere Gerichte einem ungebührlichen Verhalten bei Gericht und damit dem Verfall der Sitten mit aller Schärfe entgegen. So entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf (Beschluss vom 7.8.1985, 1 Ws (OWi) 619/85): „Der zum Hauptverhandlungstermin ordnungsgemäß geladene Betroffene macht sich grundsätzlich einer Ungebühr vor Gericht schuldig, wenn er dort in kurzer, schmutziger Hose erscheint.“

In anderer Sache bestätigte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Potsdam, das ein Verbot des Tragens von Motorradkutten oder Bekleidung mit Zeichen der „Hells Angels“ vor Gericht ausgesprochen hatte (Beschluss vom 20.12.2010, OVG 10 S 51.10): „Dass ein demonstratives Auftreten von Mitgliedern der Hells Angels grundsätzlich geeignet sein kann, dritte Personen zu beunruhigen, ist eine plausible Befürchtung und rechtfertigt präventive Maßnahmen, um auf dem Gelände eines Justizzentrums für eine angstfreie Atmosphäre zu sorgen, damit Zeugen unbelastet ihren staatsbürgerlichen Pflichten nachkommen können. Im Hinblick darauf ist das Verbot des Tragens der entsprechenden Kleidung begründet und nicht unangemessen.“

Ein solches „Kuttenverbot“ wurde später auch für die berühmte „Cranger Kirmes“ in Herne für die BANDIDOS ausgesprochen und fand Zustimmung letztendlich beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 6.8.2015, 5 B 908/15), weil ein solches Verbot zum Zwecke der Gefahrenabwehr auf einem Volksfest verhältnismäßig ist.

Aber auch Zivilkleidung in unangemessener Kombination erzürnt mitunter das Auge des Richters. Ein deutliches Zeichen der Provokation setzte ein Angeklagter nach Auffassung des Oberlandesgericht Koblenz, als dieser „in nicht mehr erträglicher Aufmachung vor Gericht erschien“ (Urteil vom 21.12.1988, 1 Ws 784/88): „Erscheint der Angeklagter in der Hauptverhandlung vor Gericht in kurzer Hose, zwei verschiedenfarbigen Socken sowie zwei unterschiedlichen Schuhen, einem über der Hose hängenden T-Shirt mit kurzen Ärmeln und einem roten Halstuch, so stellt sich diese für ein Erscheinen vor Gericht nicht mehr erträgliche Aufmachung als ein deutliches Zeichen der Provokation, einen erheblichen Angriff auf die Würde des Gerichts und deshalb als Ungebühr dar.“

Und einmal in Fahrt, stellte das Gericht gleich einen Katalog dessen auf, was die Gesellschaft nach ungeschriebenen Regeln als ungebührliches Verhalten während einer mündlichen Verhandlung wertet:

- Essen

- Zeitunglesen

- Ausziehen (!)

- Schwatzen

- Nicht-Aufstehen beim Befragen

- Nicht-Aufstehen beim Eintritt des Gerichts

- Nicht-Aufstehen bei Ablegung eines Eides.

Ich freue mich, in den nächsten Wochen weitere Anekdoten mit Ihnen teilen zu können. Und sollte Ihnen der Büroalltag einmal über den Kopf wachsen: was halten Sie von einem guten Buch, denn es muss ja nicht immer ein Gesetzbuch sein? Herman Wouk (1915-2019), US-amerikanischer Bestseller-Autor und Träger des Pulitzer-Preises, von dem der Spruch aus der Überschrift stammt, schrieb 1952 den Roman „Die Caine war ihr Schicksal.“ Vielleicht wäre das eine denkbare Alternative.

Über Ralf Sikorski

Dipl.-Finanzwirt Ralf Sikorski war viele Jahre Dozent an der Fachhochschule für Finanzen in Nordrhein-Westfalen mit den Schwerpunkten Umsatzsteuer und Abgabenordnung und anschließend Leiter der Betriebsprüfungsstelle in einem Finanzamt. Seine Dozentenrolle nahm er daneben als Unterrichtender in Steuerberaterlehrgängen und Bilanzbuchhalterlehrgängen wahr, heute ist er noch in zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen tätig, u. a. in den sog. Bilanzbuchhalter-Updates. Darüber hinaus hat er sich als Autor unzähliger steuerlicher Lehr- und Praktikerbücher insbesondere zu den o. g. Fachbereichen und Herausgeber eines Kommentars zur Abgabenordnung einen Namen gemacht. Seine Stilblütensammlungen „Meine Frau ist eine außergewöhnliche Belastung“, „Wo bitte kann ich meinen Mann absetzen“, „Ich war Hals über Kopf erleichtert“ und ganz aktuell „Im Namen des Volkes“ sowie das Märchenbuch „Von Steuereyntreibern und anderen Blutsaugern“ runden sein vielfältiges Tätigkeitsbild ab.

Hinweis:

Die Illustration stammt von Philipp Heinisch, der seine Anwaltsrobe 1990 an den Nagel hängte und Zeichner, Maler und Karikaturist wurde (www.kunstundjustiz.de).