In seiner Kolumne „Im Namen des Volkes“ teilt Ralf Sikorski mit unseren Leserinnen und Lesern Auszüge aus der Neubearbeitung seines gleichnamigen Buches.

Ich heiße Ralf Sikorski und Sie herzlich willkommen.

Auch wenn es so einfache Dinge sind wie die harmlose, aber rechtlich nicht ganz unbedeutende Aussage, wann man denn ein Schreiben einer Behörde erhalten habe, sollte man als Steuerberater oder Rechtsanwalt tiefer bohren, denn so mancher Mandant hat schon durch leichtsinnige Aussagen über den Zugang seiner Post für eine fehlerhafte Fristberechnung seines Bevollmächtigten gesorgt. Und den Bundesgerichtshof zu der Aussage verleitet, dass man den Erzählungen seines Mandanten nicht vertrauen kann (Urteil vom 14.2.2019, IX ZR 181/17).

Aber auch Steuerberatern und Rechtsanwälten unterlaufen in diesem eher überschaubaren Rechtsbereich mittelschwere Rechenfehler, die dann den Verlust des eingelegten Rechtsmittels zur Folge haben können. Fehler passieren, das macht uns ja gerade so menschlich. Und jeder Fehler erscheint uns unglaublich dumm, solange ihn nur andere begehen. Steuerberater Peter Müller aus Kassel hatte einen langen Arbeitstag hinter sich gebracht und packte nun seine Sachen im Büro zusammen, um kurz vor Mitternacht endlich nach Hause zu fahren. Nur noch schnell die Klage an das Finanzgericht für seinen Mandanten Heinrich Loose auf das Faxgerät gelegt und dann endlich Feierabend. Die Klageschrift umfasste zwei Seiten, von denen die eine laut später hinzugezogenem Sendeprotokoll kurz vor Mitternacht beim Finanzgericht einging – und die zweite Seite eben erst kurz nach Mitternacht. Und da das zuständige Gericht befand, dass nur beide Seiten zusammen die notwendigen formellen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Klageschrift erfüllten und damit der Schriftsatz in seiner Gesamtheit erst nach Mitternacht beim Finanzgericht einging, war die Klage verspätet (Hessisches FG vom 24.6.1993, 10 K 625/93; FG Düsseldorf vom 2.6.2009, 13 K 4592/07). Nicht ohne Grund war in Deutschland von den 1930ern bis in die 1970er Jahre in nahezu allen öffentlichen Fernsprechern die Aufforderung „Fasse dich kurz!“ angebracht. Einem Hinweis, dem man auch heute noch folgen sollte, denn ein kürzeres einseitiges Schreiben wäre dann wohl rechtzeitig beim Finanzgericht eingegangen. Gut, dass es mittlerweile das elektronische Anwalts- bzw. Steuerberaterpostfach gibt.

Und wenn man im Rahmen einer verspätet eingelegten Revision beim Bundesfinanzhof einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der versäumten Frist stellt und um Nachsicht unter Hinweis auf menschliches Versagen stellt, im Rahmen dieses Antrags dann aber die erforderlichen Sendeprotokolle als Beweismittel nicht beifügt, ist der Rechtsweg schneller zu Ende, als man gedacht hat (BFH vom 12.11.1996, III R 13/96). Im Falle fehlender Sorgfalt bei der Beachtung von Fristen kennen deutsche Gerichte kein Pardon, vermeidet doch eine solche Entscheidung eine umfassende und arbeitsreiche Auseinandersetzung mit den materiellen Argumenten des Vorgangs. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Es soll Gerechtigkeit geschehen, und gehe die Welt darüber zugrunde

Ferdinand I., seines Zeichens Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen, trug während seiner Amtszeit von 1558 bis 1564 diesen Wahlspruch wie eine Monstranz vor sich her. Seine Maxime war es, dass sich Recht um jeden Preis durchzusetzen habe. Und auch wenn man heute beim Betreten so manches Gerichtssaals den Eindruck gewinnt, hier ist die Zeit seitdem etwas langsamer abgelaufen, kommt man nicht umhin festzustellen, dass die technische und gesellschaftliche Entwicklung selbst vor Gerichtssälen nicht halt und neuerdings moderne Variationen einer mündlichen Verhandlung zulässt: die Videokonferenz. Aber die alten Probleme bleiben, denn es ändert sich ja nur die Technik, nicht aber das Recht und auch wirklich nicht die Menschen.

Mit einer sog. Nichtzulassungsbeschwerde gegen ein Urteil des Finanzgerichts Münster trug Dr. P. Nibel, der Anwalt des Klägers, Bauunternehmer S. Kracht, vor, das Finanzgericht Münster habe bei einer mündlichen Verhandlung im Rahmen einer solchen, grundsätzlich zulässigen Videokonferenz aber nur eine Kamera eingesetzt (Beschluss des Gerichts vom 6.1.2022, 13 K 1195/95; so auch FG München vom 22.9.2022, 15 K 1834/20). Dabei sei immer nur der Richter zu sehen gewesen, der aktuell das Wort geführt habe. Offenbar habe das Gericht einen zum Kameramann berufenen Mitarbeiter eingesetzt, der immer wieder auf den wortführenden Richter heranzoomte. Während der insgesamt 90-minütigen Verhandlung sei allein der vorsitzende Richter für etwa 60 Minuten zu sehen gewesen, nicht aber die Richterbank mit den übrigen Richtern. Der Bundesfinanzhof hob das Urteil tatsächlich wegen eines Verfahrensmangels auf, denn der Anspruch des Klägers auf die vorschriftsmäßige Besetzung des erkennenden Gerichts wurde nach Auffassung des höchsten deutschen Steuergerichts durch die beschriebene Art der Videokonferenz verletzt (Beschluss vom 30.6.2023, V B 13/22): „Bei einer sog. „Videokonferenz“ muss für die Beteiligten während der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung wie bei einer körperlichen Anwesenheit im Verhandlungssaal feststellbar sein, ob alle beteiligten Richter körperlich und geistig in der Lage sind, der Verhandlung in ihren wesentlichen Abschnitten zu folgen oder ob einer oder mehrere von ihnen während der Verhandlung eingeschlafen ist oder sind, erst verspätet auf der Richterbank Platz genommen oder diese vorübergehend oder vorzeitig verlassen hat oder haben. Nicht zulässig ist es daher, den alleinigen Bildausschnitt auf einzelne Richter zu beschränken.“

Richtig so, eine Videokonferenz ist schließlich keine Fußballübertragung, bei der der „ballführende“ Richter besonders im Mittelpunkt zu stehen hat. Interessanterweise hat das Bundesverfassungsgericht im fehlenden Nahblick im Rahmen einer solchen Videokonferenz allein keine entsprechende Verletzung gesehen (Beschluss vom 15.1.2024, BvR 1615/23). Es hält aber eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren für möglich, ohne in der Sache selbst darüber entschieden zu haben. Die Sache wurde im Ergebnis nicht zur Entscheidung angenommen, weil keine entsprechenden Gründe vorlagen bzw. die falschen (!) Anträge gestellt wurden.

Und so stellt sich wie so oft die Frage, wen man mehr fürchten muss: das Recht oder den Richter? So entschied das Finanzgericht Baden-Württemberg, dass die Lieferungen von (Schuh-)Einlagen nicht dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen könnten, weil durch das Tragen der Einlegesohlen eine orthopädische Deformität nicht korrigiert werden kann. Das Lindern von Schmerzen allein genügte den Richtern zur Anerkennung der Steuerbegünstigung in Form des ermäßigten Steuersatzes nicht (Urteil vom 30.11.2016, 9 K 3511/13). Der Bundesfinanzhof korrigierte später diese Sichtweise (Urteil vom 27.2.2019, VII R 1/18): „Einlegesohlen zum Korrigieren orthopädischer Leiden sind auch dann umsatzsteuerlich begünstigt, wenn sie ihre Korrekturwirkung lediglich in Form des Tragens entfalten.“ So, das wäre damit einmal klargestellt. Wer Einlegesohlen kauft, aber nicht trägt, schadet seiner Gesundheit, ohne dass dies Auswirkungen auf eine mögliche Steuerbegünstigung hat. Denn „eine dauerhafte Heilung des abgeplatteten oder sonst deformierten Fußes durch das Tragen solcher Einlagen ist für die Gewährung der Steuerermäßigung nicht erforderlich.“

Und wenn Sie sich wieder einmal über zu hohe Steuern und nicht verständliche Steuerbescheide ärgern, denken Sie an eine Aussage von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten und Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, der sich wahrscheinlich ob der aktuellen Geschehnisse in den Vereinigten Staaten im Grabe herumdreht: „Was klagt Ihr über die vielen Steuern. Unsere Trägheit nimmt uns zweimal so viel ab, unsere Eitelkeit dreimal soviel und unsere Dummheit viermal soviel.“

Ich freue mich, in den nächsten Wochen weitere Anekdoten mit Ihnen teilen zu können.

Über Ralf Sikorski

Dipl.-Finanzwirt Ralf Sikorski war viele Jahre Dozent an der Hochschule für Finanzen in Nordrhein-Westfalen mit den Schwerpunkten Umsatzsteuer und Abgabenordnung und anschließend Leiter der Betriebsprüfungsstelle in einem Finanzamt. Seine Dozentenrolle nahm er daneben lange Zeit als Unterrichtender in Steuerberaterlehrgängen und Bilanzbuchhalterlehrgängen wahr. Heute ist er noch in zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen tätig, u. a. in den sog. Bilanzbuchhalter-Updates. Darüber hinaus hat er sich als Autor unzähliger steuerlicher Lehr- und Praktikerbücher insbesondere zu den o. g. Fachbereichen und Herausgeber eines Kommentars zur Abgabenordnung einen Namen gemacht. Seine Stilblütensammlungen „Meine Frau ist eine außergewöhnliche Belastung“, „Wo bitte kann ich meinen Mann absetzen“, „Ich war Hals über Kopf erleichtert“ und ganz aktuell „Im Namen des Volkes“ sowie das Märchenbuch „Von Steuereyntreibern und anderen Blutsaugern“ runden sein vielfältiges Tätigkeitsbild ab.

Hinweis:

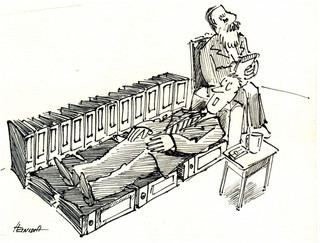

Die Illustration stammt von Philipp Heinisch, der seine Anwaltsrobe 1990 an den Nagel hängte und Zeichner, Maler und Karikaturist wurde (www.kunstundjustiz.de).